骨粗鬆症について~予防と早期治療に努めましょう!~

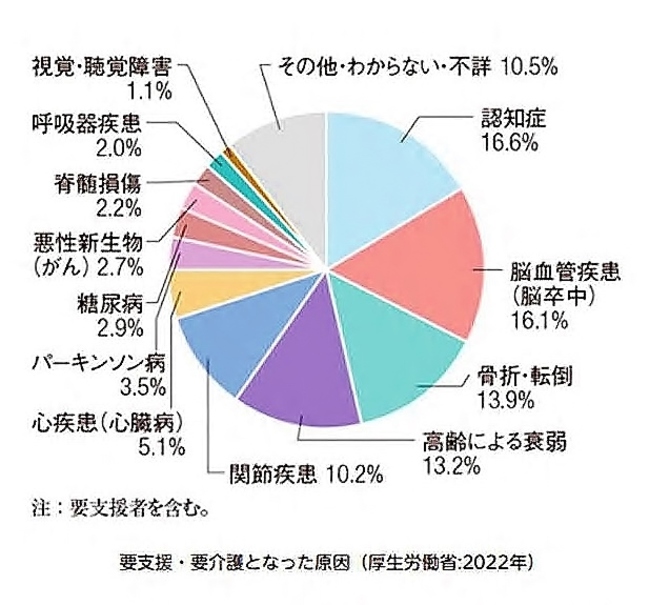

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症患者は全国に1000万人以上いるといわれており、高齢化に伴ってその患者数は増加傾向にあります。骨粗鬆症は癌や脳卒中、心筋梗塞などと異なり、直接生命に関わるような病気ではありませんが,骨粗鬆症による骨折が原因で介護が必要になってしまう人も少なくありません。厚生労働省の報告(2022年)によると、介護・支援が必要となった原因として、認知症(16.6%)、脳卒中(16.1%)に次いで転倒・骨折(13.9%)が第3位となっています。

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。骨粗鬆症患者は全国に1000万人以上いるといわれており、高齢化に伴ってその患者数は増加傾向にあります。骨粗鬆症は癌や脳卒中、心筋梗塞などと異なり、直接生命に関わるような病気ではありませんが,骨粗鬆症による骨折が原因で介護が必要になってしまう人も少なくありません。厚生労働省の報告(2022年)によると、介護・支援が必要となった原因として、認知症(16.6%)、脳卒中(16.1%)に次いで転倒・骨折(13.9%)が第3位となっています。

人体の中で、骨は常に新しく作り変えられています。古く質が悪くなった骨は溶かして壊され(骨吸収)、新しく丈夫な骨が作られており(骨形成)、概ね同じスピードでバランスがとられています。しかし両者のバランスが崩れ、壊すスピードが早くなるか作るスピードが遅くなると、骨がどんどん壊されて脆くなり、骨粗鬆症になってしまいます。特に女性では閉経後の女性ホルモン減少が原因で骨を壊すスピードが早くなり、加齢 の影響も加わって骨粗鬆症になりやすいとされています。

の影響も加わって骨粗鬆症になりやすいとされています。

骨粗鬆症は自覚症状をほとんど感じない場合が大半です。そのため、健診などで指摘されないかぎりは骨折するまで気づかれないことが非常に多いです。骨粗鬆症による骨折(脆弱性骨折)は、背骨(脊椎圧迫骨折)、太ももの付け根(大腿骨近位部骨折)、手首(橈骨遠位端骨折)、腕の付け根(上腕骨近位端骨折)に多く、その中でも脊椎圧迫骨折、大腿骨近位部骨折は痛みで身動きが取れなくなり、長期間の入院やリハビリテーションが必要となってしまう骨折です。当院で2023年の1年間に脊椎圧迫骨折、大腿骨近位部骨折で入院した患者さんは合わせて130人で、入院期間は約60日、かかった医療費は約200万円(3割負担で約60万円)でした。過半数の方が何かしらの介護が必要となり、患者さん本人だけでなくご家族の負担も非常に大きなものとなっています。また大腿骨近位部骨折は寿命にも大きく影響しており、骨折した方の10〜30%が1年以内に亡くなっているとされています。骨粗鬆症の骨折の危険性が高くなるだけでなく、寿命、特に健康寿命を縮めてしまいかねない疾患です。

骨粗鬆症は予防と早期からの治療が大切です。予防にはバランス良く規則正しい食生活(カルシウムやビタミンD,タンパク質),適度な運動(散歩程度でも十分),日光浴(15〜30分程度)が効果的です。過度なダイエットや偏食,喫煙,過度な飲酒は骨粗鬆症の原因となるので控えることが望ましいです。治療は基本的に薬物療法が行われています。骨粗鬆症治療薬には骨吸収を抑制するもの,骨形成を促進するもの,ホルモン製剤,ビタミン製剤などいろいろな種類があり,患者さんの状態に合わせて提案しています。

骨粗鬆症は予防と早期からの治療が大切です。予防にはバランス良く規則正しい食生活(カルシウムやビタミンD,タンパク質),適度な運動(散歩程度でも十分),日光浴(15〜30分程度)が効果的です。過度なダイエットや偏食,喫煙,過度な飲酒は骨粗鬆症の原因となるので控えることが望ましいです。治療は基本的に薬物療法が行われています。骨粗鬆症治療薬には骨吸収を抑制するもの,骨形成を促進するもの,ホルモン製剤,ビタミン製剤などいろいろな種類があり,患者さんの状態に合わせて提案しています。

骨粗鬆症の検査は地域の健診や当院外来で行うことができます。骨密度が心配な方はいつでも当院整形外科外来へご相談ください。

医師のご紹介

整形外科(脊椎・脊髄):入江克宗 医師

<所属学会・受賞歴>

●日本整形外科学会 専門医

●日本脊椎脊髄病学会

●日本MIST学会

●東北整形災害外科学会