リハビリテーション部門のご紹介

みゆき会病院 リハビリセンターとは

みゆき会病院には、「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚療法士」が在籍するリハビリテーション部門があり、名称を『リハビリセンター』と言います。

リハビリセンターでは、(1)「必要な時期に」(2)「必要なだけ効果的なリハビリテーションを提供する」という考え方を基に、医療保険上で行うリハビリテーション全般をコーディネートしています。また、リハビリセンターでは医療保険ではない「介護予防教室(上山市からの委託事業)」や各市町村が開催する「地域包括ケア会議」へのリハビリスタッフの派遣、その他の様々な健康教室への講師派遣なども行っています。因みに、能登半島地震のおりには、被災地にリハビリ援助としてJRATチームで赴きました。

このようにリハビリセンターでは、病院で行う治療・訓練だけではなく、腰痛予防などの健康維持や介護予防活動のような地域への貢献にも力を入れています。またみゆき会には、みゆき会病院の他に老人保健施設みゆきの丘、老人保健施設紅寿の里、かみのやま訪問看護ステーション、ライフケアセンター南館等があり、これらの事業所全てにリハビリスタッフが配置されています。病院以外のリハビリスタッフとも連携を取り合い、最新の情報を共有するように務めるのもセンターの役割の1つです。

令和7年4月1日

社会医療法人みゆき会理事

本部機構リハビリ部門統括

みゆき会病院リハビリセンター長

夛田利信

リハビリテーション部門の役割

みゆき会の法人理念は、「思いもよらず発病・受傷してしまった方々のその後の人生に寄り添い、できる限りのお手伝いをさせていただく」というものです。そのため、みゆき会病院では病状の改善の度合いに合わせ『急性期』『回復期』『維持期』でのリハビリテーションを実施しています。

|

急 |

一般病棟 |

発症・受傷・手術後間もない方の訓練・治療を実施します。医師・看護師と病状の情報交換を密にしながら、療法士が日々の訓練を組み立て、心身の状態の改善を図ります。 |

|---|---|---|

|

回 |

地域包括ケア病 |

一定の病状の改善・安定が得られた後、次のステージ(在宅・施設など)への退院を目標とし、更に心身機能を高め、応用動作の獲得などに務めます。 |

|

維 |

療養病棟 |

病状の進行・改善はなだらかになったものの、何らかの医学的な処置の継続が必要な方々に対し、心身機能の維持を目的に療法士による定期的な評価や訓練をさせていただきます。 |

みゆき会病院には、現在57名(令和7年4月1日現在)のリハビリテーション専門員が在籍しています。私たちは、それぞれの改善段階で事や予想される状況を療法士同士で常に話し合いながら、より良い方法で介入させていただくことを旨とし訓練・治療を進めています。

リハビリテーションの各専門職

当院には「リハビリ」の実施を専門とする3種の専門職がいます。それが「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚療法士」です。現在では、随分と名前の知られた職種になってきましたが、以下に当院でのそれぞれの仕事内容を説明させていただきます。

理学療法士(Physical Therapist:PT)

理学療法とは、病気、怪我、加齢、障害などによって身体の運動機能が低下した状態にある方々に対し、医師の指示のもと各個人の状態を評価し(身体機能、心理面、リスクなど)、適切な治療法や目標を設定した中で、運動療法(運動を通じて筋力強化や関節可動域の改善、動作の獲得、姿勢の改善など)、や物理療法(温熱、電気療法など)などを実施し、機能回復を図ることを目的とした治療法です。また、運動・動作の専門性を生かし、福祉用具の適用相談、住宅改修相談も行います。

|

|

|

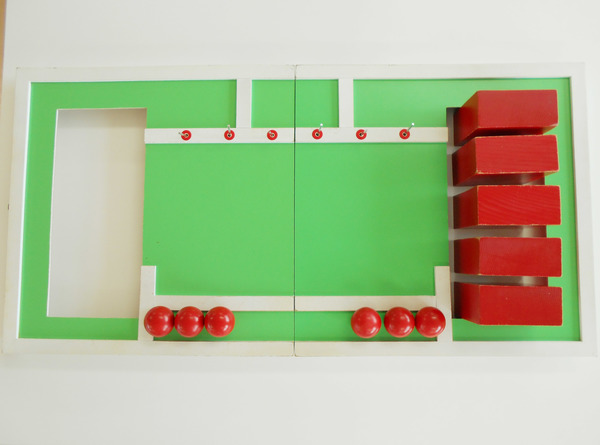

作業療法士(Occupational Therapist:OT)

作業療法でいう「作業」とは、生活に関する活動全てを指します。訓練では、主に頚・腕・手の機能向上訓練と日常で行われる応用動作(排泄・更衣・入浴・家事・仕事等)の獲得を目標に訓練を行います。様々な体の部位を、どのように動かせば生活が可能になるかを一緒に考えさせていただきます。そのために基礎となる身体機能の訓練から応用動作の練習まで幅広く行います。また、高次脳機能や認知面で問題をかけている方の訓練も、言語聴覚療法士と共に行います。

|

|

|

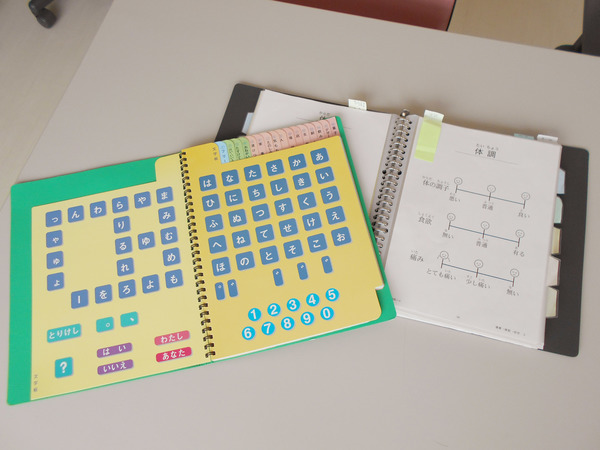

言語聴覚療法士(Speech Therapist:ST)

主に、脳卒中等の脳疾患が原因で起こるコミュニケーション障害の改善を図るための訓練と、嚥下(飲み込み)の訓練を行います。

また、思考・記憶・行為・言語・注意などの脳機能の一部に障害が起こる高次脳機能障害や認知機能の低下に対しての訓練も実施しています。

<言葉の障害>

大脳の言語領域の障害により、話す・聞く・読む・書くことが難しくなる場合があります。脳の損傷部位により症状の表れ方が違います。言葉を思い出す訓練や自分の発語を聞き直す訓練、またコミュニケーションボードなどを用いてアプローチを行います。

<摂食嚥下障害>

毎日、私たちが何気なくしている「食べる」という行為は、食べ物を認識する(認知)、口腔内で噛む(咀嚼)、飲み込む(嚥下)という一連の流れで成立しています。その過程のいずれかで障害が発生した状態を「摂食嚥下障害」と言います。食べるために必要な筋肉(舌、口唇、頬など)の強化や、口腔内の環境や機能の維持、摂食時の姿勢や食形態の訓練・調整などを行います。

リハビリセンター:各療法室

リハビリセンター(理学療法室)

361㎡の広々とゆったりとしたスペースで、さまざまなリハビリ機器が揃っています。充実した環境のもとで訓練を受けることが出来ます。

リハビリセンター(作業療法室)

229㎡のスペースを活用し、その人らしい個性を生かした訓練を受けることが出来ます。展望も良く蔵王の山々を望みながらリラックスした環境で訓練が出来ます。

リハビリセンター(言語聴覚療法室)

個室訓練用の言語聴覚療法室が3部屋あり、静かで落ち着いた環境で訓練を受けることが出来ます。

他職種との連携

「リハビリテーション」とは、訓練や治療を行うだけでなく、本来、社会生活に復帰するために必要な全ての計画・行為・行動を指しています。その意味では、リハビリの専門職(PT・OT・ST)だけでは、当会利用者の「リハビリテーション」は成り立ちません。私たちは、患者・家族をも含めた他の職種の方々(医師・看護師・医療相談員・栄養士・介護士・病院事務・薬剤師・検査技師など)の協力と努力があって、初めて「リハビリテーション」が行えると考えます。このため私たちは、関係各部署の専門職の方々とのコミュニケーションを大切に考え、業務に当たっています。

地域への貢献・介護予防教室

リハビリセンターでは、院内での治療・訓練だけではなく地域での健康維持・介護予防支援として介護予防事業(短期集中型通所サービス事業)を上山市から受託し実施しています。概ね65歳以上の方で要支援状態相当の方々や認知症予防が必要と思われる方が対象です。上山市や地域包括支援センターと連携し、地域の皆さまの自立支援のお手伝いを行っています。